感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラム研修生第11期(令和7年10月採用)募集 医師若干名(応募〆切4月30日)

特例措置による社会医学系専門医・指導医の募集について

このたび、社会医学系専門医協会が認定する社会医学系専門医・指導医に関し、シニア世代(医師免許取得後20年以上の方)向けに資格付与対象を拡大するために、特例措置による社会医学系専門医・指導医を募集することとし、2025年4月1日から受付を開始することとしました。

今回より、社会医学系専門医協会友好社員(日本医学教育学会、日本国際保健医療学会、日本法医学会)に所属する方も申請できます。

※お問い合わせにつきましては、上記E-mailアドレス及びHP内の「お問い合わせ」のみ受け付けます。お電話では一切受け付けておりません。

【特例措置による社会医学系専門医・指導医の概要】

1.審査手続き

申請書類を提出し、審査料(9,900円[消費税込])を納入したうえで、専門医・指導医認定委員会で審査を行う。

2.社会医学系専門医・指導医との関係

(1)認定登録料(14,850円[消費税込])の振り込みを必要とし、理事長名の認定証を交付する

(2)年間登録料(5,000円)を毎年納入するものとする。

3.更新

特例措置社会医学系専門医・指導医の有効期限は5年間とし、その更新手続きは、社会医学系専門医・指導医の更新手続きに準ずる。

1.申請要件

下記の(1)~(6)の全てを満たす場合には、特例措置による社会医学系専門医・指導医として、社会医学系専門医協会に申請できます。

(1)指導医講習会を受講済であること

(2)社会医学系専門医協会構成学会・団体の会員・所属歴が8年以上の者

(3)医師免許取得後20年以上経過していること

(4)社会医学系活動の経験が、通算10年以上あること[注1]

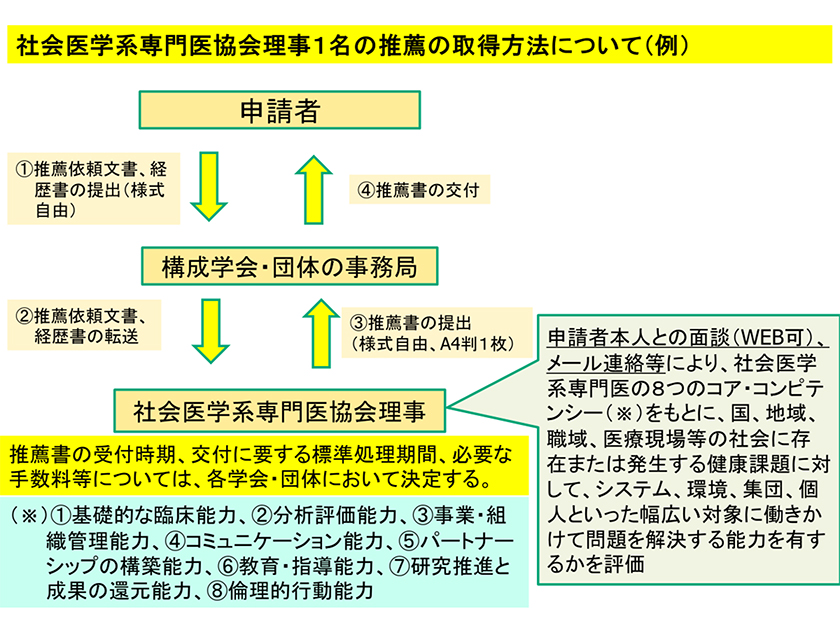

(5)会員・所属歴が8年以上の学会・団体から推薦された社会医学系専門医協会理事1名の推薦を受けること[注2][注3]

(6)基本プログラム(7科目×7時間=49時間)を履修していること[注4]

[注1]「社会医学系活動の経験」とは、「社会医学系活動の実践例」(参考2)の活動を実践することをいう。

[注2]所属時期が重なっていない場合に限り、所属歴の合算が可能。

<所属歴の合算方法>

2つ以上の構成学会・団体における所属歴を合算する場合

→所属歴を算出した学会・団体すべてにおいて、推薦を受けること。

[注3]会員・所属歴が8年以上の学会・団体が友好社員の場合は、当該学会・団体から推薦された友好社員委員会の委員1名の推薦を受けること

[注4]会員・所属歴が8年以上の学会・団体が友好社員の場合に限る。

2.申請方法

特例措置による社会医学系専門医・指導医の申請者は、以下の申請書類を電子媒体(メールの添付文書等)または郵送にて事務局に送付してください。※可能な限り電子媒体にてご提出ください。

募集期間:2025年4月1日から2025年11月30日まで

(1)申請書類(電子媒体での申請を推奨)

①特例措置による社会医学系専門医・指導医申請書(両面印刷してください。)

②審査料振込明細書のコピー

③医師免許証のコピー(A4サイズに印刷し、ご提出ください。)

④指導医講習会の受講証のコピー

⑤会員・所属歴が8年以上の学会・団体から推薦された社会医学系専門医協会理事の推薦書のコピー[注5]

⑥基本プログラムのE-ラーニング受講レポート49時間分(7科目分を1枚に記載したもの)全7枚[注6]

[注5]会員・所属歴が8年以上の学会・団体が友好社員の場合は、当該学会・団体から推薦された友好社員委員会の委員の推薦書のコピー

[注6]会員・所属歴が8年以上の学会・団体が友好社員の場合に限る。

☆書類は「特例措置による社会医学系専門医・指導医申請書の記入上の注意」をご一読のうえご作成ください。

☆会員・所属歴が8年以上の学会・団体から推薦された社会医学系専門医協会理事の推薦書については、8年以上所属されている社会医学系専門医協会構成学会・団体の事務局に推薦書の交付手続をしてください。

☆会員・所属歴が8年以上の学会が友好社員の場合は、当該学会から推薦された友好社員委員会の委員の推薦書が必要ですので、当該学会の事務局に推薦書の交付手続をしてください。

☆推薦書の受付時期、交付に要する標準処理期間、必要な手数料等については、各学会・団体において決定することとされておりますので、学会・団体の事務局にお尋ねください。

☆メール添付でご申請される際は、上記ファイルのご提出の際にパスワードをつけてご提出ください。

☆基本プログラムE-ラーニングコンテンツは、「 > eラーニングコンテンツ」に格納しています。社会医学系専門医の資格を持たない方が受講するには、仮登録手続きを行い、社会医学系eラーニングコンソーシアム事務局にIDを発行してもらいます。その手続きの窓口は社会医学系専門医協会事務局が担います。

(2)審査料

9,900円[消費税込]

振込口座:金融機関:三井住友銀行 大塚支店(支店番号:227)

預金種類・口座番号:普通預金 2200431

口座名義:一般社団法人 社会医学系専門医協会

口座名義カナ:イッパンシャダンホウジン シャカイイガクケイセンモンイキョウカイ

(3)申請書類受付先・連絡先

社会医学系専門医協会事務局 特例措置専門医指導医申請受付係

E-mail: jbphsm(アットマーク)asas-mail.jp

〒112-0012

東京都文京区大塚5-3-13 学会支援機構内

※お問い合わせにつきましては、上記E-mailアドレス及びHP内の「お問い合わせ」のみ受け付けます。お電話では一切受け付けておりません。

【参考1】社会医学系専門医協会構成学会・団体(11学会・6団体)

【正社員】

日本衛生学会 日本医療情報学会 日本産業衛生学会 日本疫学会

日本公衆衛生学会 日本災害医学会 日本医療・病院管理学会

日本職業・災害医学会

全国衛生部長会 全国保健所長会 地方衛生研究所全国協議会

全国衛生学公衆衛生学教育協議会 日本医師会 日本医学会連合

【友好社員】

日本医学教育学会、日本国際保健医療学会、日本法医学会

各学会・団体から推薦された社会医学系専門医協会理事及び友好社員委員会の委員については、「一般社団法人 社会医学系専門医協会役員名簿」及び「友好社員委員会名簿」(社員・理事・委員名簿内の理事・委員)を参照してください。

【参考2】社会医学系活動の実践例

特例措置による社会医学系専門医・指導医の審査にあたり、社会医学系での経験を表す例を参考までに示します。申請書の「社会医学系での活動・実績」を記載する際の参考にしてください。

(1)以下の資格、役職、活動は、社会医学系の経験とみなしうるものの例です。資格の取得に要した期間も社会医学系の経験に含まれます。

- 日本衛生学会の衛生学エキスパート

- 日本医療情報学会の医療情報技師、上級医療情報技師

- 日本産業衛生学会の専攻医、専門医、指導医

- 日本疫学会の疫学専門家

- 日本公衆衛生学会の認定専門家

- 日本医療・病院管理学会の認定フェロー

- 日本医学教育学会の認定医学教育専門家

- 日本法医学会の認定医

- 衛生学、産業衛生学、公衆衛生学、疫学、医療・病院管理学、医療情報学、災害医学に関する研究(研究実績は学会や論文での筆頭発表者等)や研究・教育を担う役職

- 病院における医療管理の実務を担う役職(院長、副院長等)

- 臨床研修病院等において医療情報システムの企画・管理を行う部門に所属する職員

- 災害支援チームへの登録・参加(DMAT、JDR等)、所属機関の災害医療役職(院内災害対策委員会の責任者)、地域の災害医療に関する活動(災害医療コーディネーター等)、災害救急医療等に係る管理職等の経験(病院の管理職、救命救急センター長、MC担当医師等)

- 労災病院の治療就労両立支援センター、治療就労両立支援部等における治療と就労の両立支援にかかる活動(両立支援コーディネーター等)

- 院内での医療安全委員会や感染制御委員会等での責任者としての活動(委員長)

- 地域でのメディカルコントロール協議会等での活動

- 都道府県医師会理事(公衆衛生、産業保健、医療安全、医療情報、災害医療)や郡市医師会会長

- 協会構成学会・団体での学会運営の経験、委員会委員、評議員、理事、監事、学会セミナー等講師

(2)以下の職務歴(常勤職員等)は、社会医学系の経験とみなしうるものの例です。

- 大学の社会医学系領域の助教相当以上の教育研究経験

- 厚生労働省等行政機関(国、自治体)の医系技官

- 検疫所の検疫官、大使館等の医務官、刑務所等の矯正医官、部隊・基地等の自衛隊医官

- 都道府県・市役所衛生主管部局、保健所等行政機関の保健医療福祉部門の医師

- 地方衛生研究所、精神保健福祉センターの医師

- 企業等の専属産業医、労働衛生機関の常勤医師

- 大学等の健康管理センターの常勤医師

- 社会医学系のフルタイムの大学院生(正規の修業年限のみカウント)

- 病院グループ(国立病院機構、地域医療機能推進機構など)の管理部門の医師

2025年度(第7回)社会医学系専門医認定試験に関する告知

2025年9月頃に実施される第7回専門医認定試験の筆記試験は、基本プログラムeラーニングコンテンツ第2版の内容に準じ、問題を出題します。

なお、現在、基本プログラムeラーニングコンテンツ第2版の改定状況は、下記のとおりです。

今後改定作業を進め、本年4月1日現在で改定状況に〇がついたものの内容に準じて筆記試験を出題いたします。

受験を希望される方は、早めの視聴をよろしくお願いいたします。

改定済みの基本プログラムeラーニングコンテンツ第2版は、「> eラーニングコンテンツ」に格納しています。

また、今回の試験より、受験資格対象者を研修プログラム修了から原則3年間とします。ただし、育児休暇・介護休暇・病気休暇など、特別な事由がある期間は、上記の期間に算定しません。

今回の試験より、社会医学系専門医協会友好社員(日本医学教育学会、日本国際保健医療学会、日本法医学会)に所属する方で要件を満たす方は応募できます。

第7回専門医認定試験実施要項(受験資格A)及び第7回専門医認定試験実施要項(受験資格B)は4月頃に当協会WEBサイトに掲載します。

基本プログラムeラーニングコンテンツ第2版 講師一覧

>詳細はこちら